哎,你别说啊,最近我朋友圈被一堆"宁德六都小巷子"的照片刷屏了。不是青石板配红灯笼,就是老阿嬷坐在门槛上择菜的画面。我就纳闷了——这破旧巷子到底有什么魔力?能让00后小年轻顶着大太阳排队打卡?更奇怪的是,这些巷子明明住着大活人,怎么就成了旅游景点?今天咱们就掰开揉碎了聊这个事,顺便教教新手小白怎么靠这类选题快速涨粉(对,就是你们关心的"新手如何快速涨粉"的秘诀)。

要说六都这些巷子,位置真是绝了。离宁德市区开车40分钟,导航显示到了地方你还得怀疑是不是导错了——眼前就是普普通通的农舍群啊!可等你跟着穿汉服的小姐姐们七拐八拐,突然就像穿越了时空隧道。那些不足两米宽的石板路,墙上还留着六七十年代的水泥标语,屋檐下挂着正在风干的咸鱼,这可比那些仿古街真实多了。

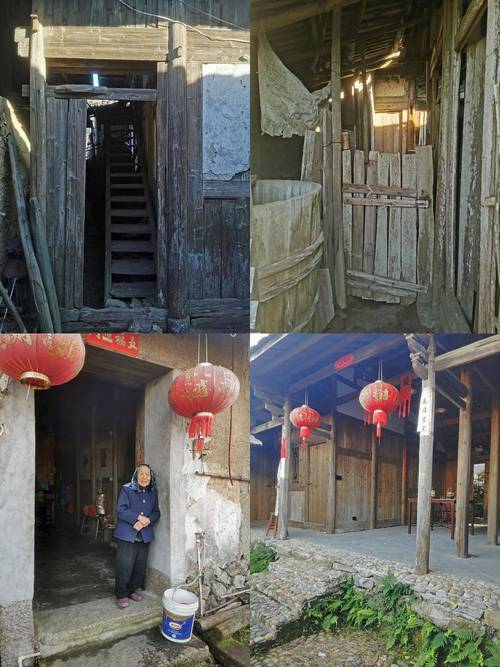

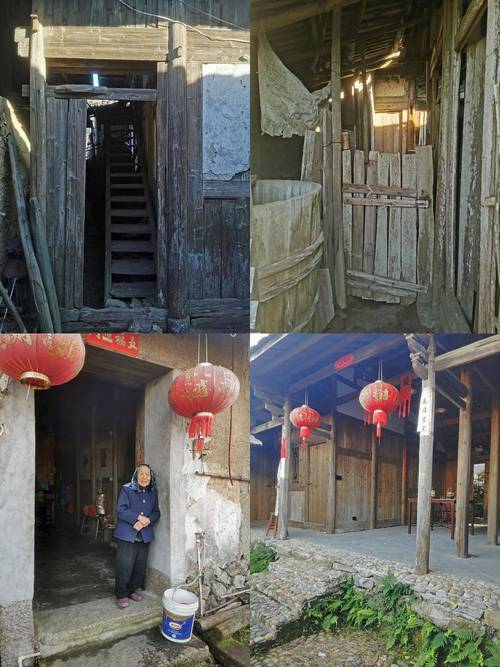

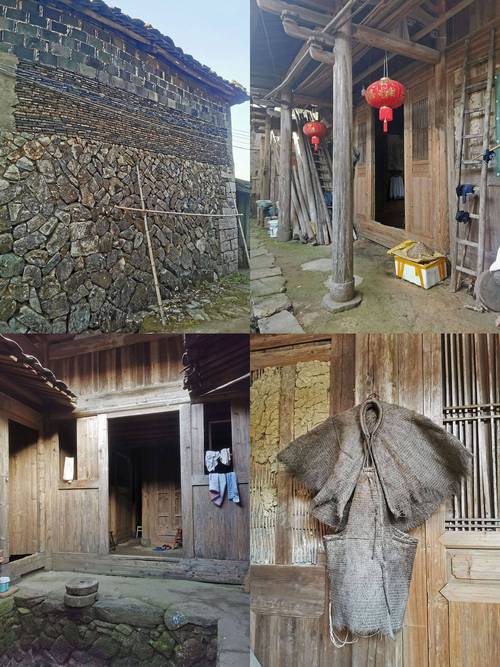

这里的老房子有个特点:全是"活"的。不像其他古镇把原住民都迁走,六都的巷子里至今住着上百户人家。你走着走着就能看见阿公在院子里劈柴,灶台上还咕嘟着地瓜粥。这种烟火气,可能正是年轻人追捧的"氛围感"吧?

说到这儿你肯定要问:这些老房子怎么保存下来的?我跟当地老人唠嗑才知道,原来这里的建筑藏着三个绝活:1. 墙基用牡蛎壳混糯米浆——海风再大也吹不倒2. 瓦片层层叠压像鱼鳞——台风天雨水直接滑走3. 天井必种一棵金桂树——既能遮阴又能卖钱补贴家用

更绝的是这里的排水系统。去年台风"山竹"把宁德市区都淹了,六都巷子里的水愣是半小时排得干干净净。老人们说这是祖宗留下的"九曲暗渠",每条巷子底下都埋着陶管组成的排水网,比现在某些新小区的排水都靠谱。

现在问题来了——原生态VS商业化,这道坎该怎么跨?我在巷子口奶茶店蹲了三天,发现个有趣现象:早上九点前是本地人的天下,阿婆们挑着菜篮子穿行;十点后画风突变,汉服、单反、自拍杆开始占领巷道。有户人家把堂屋改成了茶室,一杯茉莉花茶卖28,居然天天爆满。

不过争议也随之而来。上个月有网红为了拍视频,硬要借八旬陈阿婆的灶台当背景,把人家煮了一半的猪食给掀了。这事闹上热搜后,村里出了新规:商业拍摄要登记,民宅内部禁止擅入。现在你去巷子里看,到处贴着粉色的告示牌,用宁德话和普通话写着"要拍可以,别碰我家腌菜缸"。

说到这儿得给大家划重点了,六都巷子正确的打开方式是:- 最佳时间:清晨6-8点(看炊烟)+傍晚5-7点(拍夕阳)- 必拍点位:林氏宗祠的砖雕门楼、郑家染坊的靛蓝染布- 暗号操作:给巷口小卖部王婶带包盐,她能带你上她家天台拍全景

要是遇上穿蓝布衫的老伯问你要不要"看戏",千万别错过——那是非遗剧种平讲戏的私人场,在自家厅堂演,茶水免费但得帮忙收拾凳子。这种体验,可比在剧院花888买前排票值多了。

表格对比时间:| | 原生态模式 | 商业化模式 ||----------|------------------|-------------------|| 优点 | 历史感强 | 设施完善 || 缺点 | 厕所难找 | 物价偏高 || 适合人群 | 深度游爱好者 | 打卡族 || 隐藏风险 | 可能被狗追 | 容易踩消费陷阱 |

小编观点:要我说啊,六都巷子最珍贵的不是什么古建筑,而是那份"活着"的市井气。现在很多地方一开发就把原住民赶走,弄成个没有灵魂的布景板。这儿的聪明之处在于既让游客过眼瘾,又不打扰本地生活。就像那个卖光饼的阿姐说的:"你们拍你们的,我卖我的,别挡着我炉子就行。"

【30条关键词】宁德六都旅游攻略 古村落拍照技巧 原生态景点推荐 福建小众打卡地 青石板巷子摄影 宁德非遗文化 老建筑保护现状 网红景点争议 旅游开发平衡 活态文化遗产 宁德民宿推荐 汉服拍摄地选择 古村商业化利弊 福建自由行路线 宁德美食地图 古民居排水系统 旅游伦理问题 原住民视角 旅游摄影礼仪 非遗平讲戏 宁德方言保护 老物件收集 古村晨拍技巧 晒秋文化 宁德气候特点 古树保护现状 旅游投诉渠道 宁德交通指南 传统工艺体验 古村直播规范